Costruzione del percorso ottimo da parte del RCC

La tecnica di preallocazione dei buffer.

La tecnica a scarto di pacchetto

La limitazione del numero di pacchetti circolanti

Tecnica di controllo dell’utilizzo delle linee di uscita

Il livello di rete

Questo livello si occupa di

![]() stabilire il percorso che, in una

rete, devono seguire i pacchetti d’informazione per giungere dal mittente al

destinatario

stabilire il percorso che, in una

rete, devono seguire i pacchetti d’informazione per giungere dal mittente al

destinatario

![]() dell’ottimizzazione dell’uso della

rete attraverso una scelta opportuna del percorso

dell’ottimizzazione dell’uso della

rete attraverso una scelta opportuna del percorso

![]() delle problematiche che sorgono a

causa dei possibili sovraccarichi delle linee

delle problematiche che sorgono a

causa dei possibili sovraccarichi delle linee

![]() dell’internet working cioè

l’interconnessione di reti di natura diversa

dell’internet working cioè

l’interconnessione di reti di natura diversa

Servizi offerti

Nello sviluppo dei servizi

offerti da questo livello vi sono due filosofie diverse:

![]() servizi non orientati alla connessione

servizi non orientati alla connessione

![]() servizi orientati alla connessione

servizi orientati alla connessione

Una filosofia del primo tipo

prevede che lo strato di rete si occupi soltanto di inviare i pacchetti lungo

un certo cammino senza preoccuparsi di verificare l’avvenuta corretta ricezione

degli stessi. Non viene stabilito a priori il percorso che tali pacchetti

dovranno seguire. Ogni pacchetto potrà seguire un percorso diverso da quello

seguito dagli altri e non è garantito nemmeno che l’ordine di arrivo sia lo

stesso di quello con cui è avvenuta la trasmissione, per cui si pone anche il

problema della ricostruzione della corretta sequenza dei pacchetti. Viene fatta

spesso, per spiegare la filosofia di questo tipo di approccio, l’analogia con

il sevizio postale in cui il mittente si limita a imbucare la lettera che vuole

spedire senza aver alcun controllo sul percorso che la sua lettera seguirà e

sull’effettiva consegna della stessa al destinatario. In base a questa analogia

i pacchetti vengono definiti datagrammi.

Nel caso dei servizi orientati

alla connessione, invece, per far comunicare nodo trasmettitore e nodo

destinatario il livello di rete stabilisce una connessione virtuale fra i due.

L’aggettivo virtuale sta ad indicare che tale connessione dedicata viene a

cadere appena la trasmissione è terminata. E’ lo stesso procedimento che si ha

quando si effettua una telefonata. Il servizio telefonico utilizzato crea un

canale dedicato fra chiamante e chiamato, canale dedicato che resta attivo

finché cessa la comunicazione.

Scelta del percorso

Il compito fondamentale del livello di rete è la scelta del percorso che devono seguire i vari pacchetti per giungere a destinazione.

Il percorso viene determinato in

due modi diversi:

![]() scelta mediante algoritmi statici: la

scelta del percorso viene effettuata in base ad informazioni sulla topologia

della rete ed altri dati che si conoscono a priori sulla rete stessa, eventuali

variazioni dello stato della rete non influenzano tali algoritmi

scelta mediante algoritmi statici: la

scelta del percorso viene effettuata in base ad informazioni sulla topologia

della rete ed altri dati che si conoscono a priori sulla rete stessa, eventuali

variazioni dello stato della rete non influenzano tali algoritmi

![]() scelta mediante algoritmi dinamici: in

questo caso la scelta del percorso è effettuata tenendo conto delle condizioni

del traffico che vi è sulla rete

scelta mediante algoritmi dinamici: in

questo caso la scelta del percorso è effettuata tenendo conto delle condizioni

del traffico che vi è sulla rete

Instradamento centralizzato

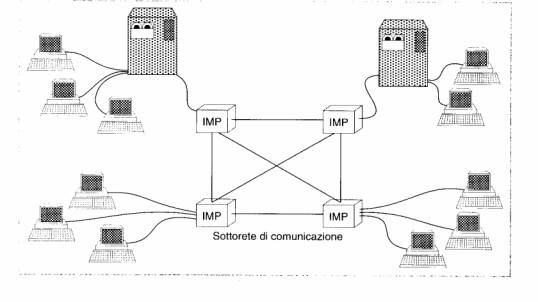

In una rete di comunicazione vi

sono, in genere, nodi dedicati alla comunicazione, detti nodi di commutazione o

IMP (interface Message Processor). Questi nodi sono collegati

mediante una sottorete di comunicazione.

In ogni sottorete di

comunicazione vi è un IMP detto RCC (Routing Control Center) cui

è demandato il compito di definire i percorsi che dovranno seguire i vari

pacchetti..

Quando un nodo vuole inviare dati

ad un altro nodo, deve inviare una richiesta al Routing Control center,

indicando quale è il destinatario. Il Routing Control center determina il

percorso ottimale che i pacchetti devono seguire per giungere a destinazione ed

invia, lungo il percorso scelto, a tutti gli IMP che si trovano su di esso un

cosiddetto pacchetto spia che fornirà loro informazioni circa il collegamento

virtuale che dovrà essere stabilito. Ogni IMP possiede una tabella nella quale

scrive tutti i collegamenti virtuali che, in un dato momento, lo attraversano.

Per poter calcolare i percorsi

ottimi, un Routing Control center deve ricevere da tutti gli IMP informazioni

sulla topologia della rete e sulle condizioni del traffico.

Tale metodo presenta problemi

quando la rete è troppo complessa o le sue condizioni variano con frequenza,

poiché i ritardi che si introducono a causa del lavoro che deve fare il RCC per

stabilire i percorsi ottimali, possono diventare inaccettabili. Inoltre è

evidente che un guasto al RCC porterebbe al blocco totale della rete.

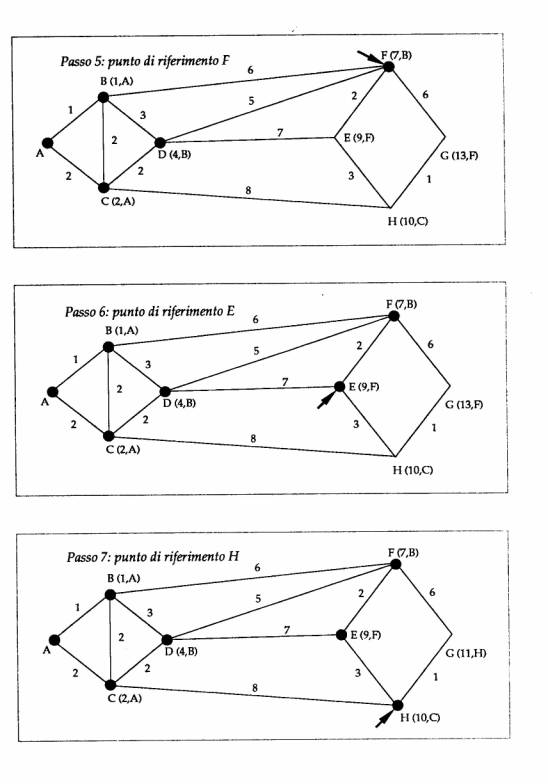

Costruzione del percorso ottimo da parte del RCC

Per costruire un percorso ottimo

il Routing Control center ha una rappresentazione della rete mediante un grafo.

Ogni nodo del grafo rappresenta un nodo della rete. Ogni arco del grafo

rappresenta un collegamento fisico fra nodi della rete. Ad ogni arco è

associato un numero o peso. Nel caso più semplice il peso è rappresentato dalla

lunghezza del collegamento. Allora nel caso più semplice si tratterà di

individuare, nel grafo, il percorso che collega il nodo trasmettitore e quello

ricevitore con lunghezza minima. Nel caso più generale il peso rappresenta

numericamente, oltre alla lunghezza anche altre caratteristiche della rete. In

questo caso la “lunghezza” del percorso è costituita dalla somma dei pesi

associati agli archi che compongono il percorso.

Gli algoritmi utilizzabili per

stabilire questo percorso sono diversi. Vediamo come esempio l’algoritmo di

individuazione del cammino più breve di Dijkstra.

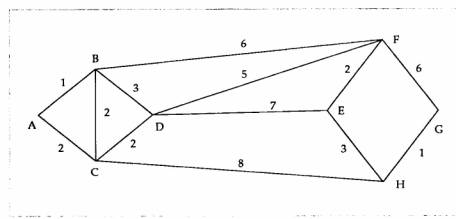

Consideriamo ad esempio, il

seguente grafo

Vogliamo individuare il percorso

più breve fra il nodo A ed il nodo H. L’algoritmo prevede che ad ogni nodo del

grafo vengano associati due valori: il primo è costituito dalla distanza del

nodo dal nodo di partenza e il secondo è il nome del nodo che lo precede nel

percorso. Inizialmente tali valori sono sostituiti rispettivamente da un

∞ e da un asterisco.

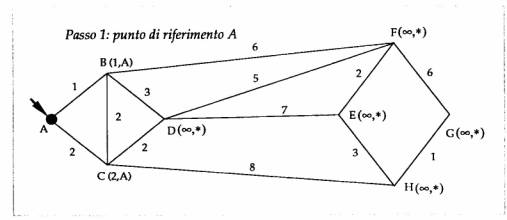

Il primo passo è quello di

delimitare il nodo di partenza A come nodo permanente, cioè un nodo

appartenente al percorso. Per ogni nodo collegato direttamente al nodo A si

pone nel campo della distanza dal nodo origine il peso dell’arco che lo collega

al nodo A e nel campo del predecessore si pone A.

Dalla figura si vede quindi, che

per il nodo B si pone A come predecessore e si pone la lunghezza pari ad 1

perché questo è il valore del peso dell’arco che collega A con B. Per il nodo C

si pone A come predecessore e si pone la distanza pari a 2 perché questo è il

peso dell’arco che collega A con C.

Nel secondo passo si sceglie come

nuovo nodo di riferimento quello che ha la distanza più piccola da A, nel

nostro caso B. B è collegato a D e a F. Il predecessore di D sarà B e la

distanza sarà posta pari a 4, infatti essa sarà pari al peso dell’arco AB (1)

più il peso dell’arco BD (3). Per F il predecessore sarà B e la distanza dal

nodo origine sarà 7, pari al peso dell’arco AB (1) più il peso dell’arco BF

(6). Ora, fra tutti i nodi che non sono stati assegnati al percorso e per i

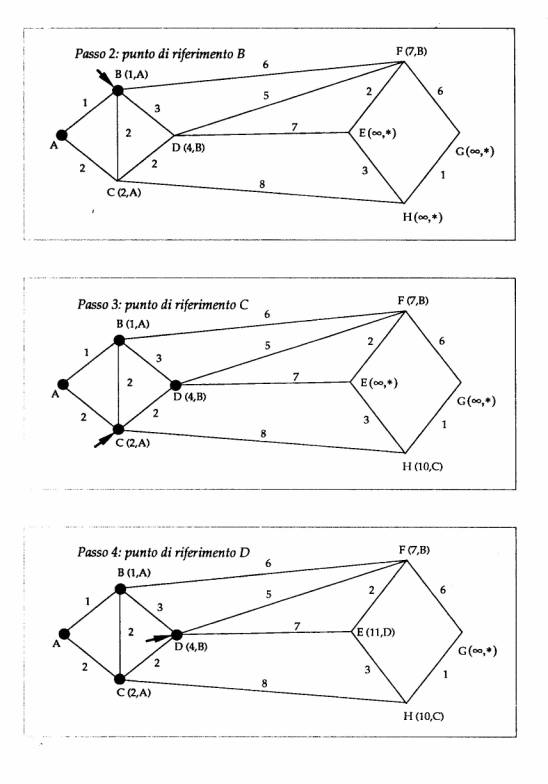

quali è stata calcolata la distanza da A ( nodi C, D ed F) si sceglie quello

con distanza minima da A che è C. C è collegato direttamente al nodo H: il

predecessore di H è posto pari a C e la distanza da A sarà posta pari a 10 data

da 2 (peso dell’arco AC) più 8 (peso dell’arco CH). Il nodo C è anche collegato

al nodo D, si vede che se si scegliesse come nuovo predecessore di D il nodo C,

la distanza del nodo D dal nodo di partenza A rimarrebbe 4. Poiché non c’è un

miglioramento della distanza di D da A, il predecessore di D rimane il nodo B.

Fra D (distanza 4) ed H (distanza 10), si sceglierà come prossimo nodo di

riferimento D. Esso è collegato al nodo E il cui predecessore diventa D e la

cui distanza da A diventa 11 (distanza di D da A pari a 4 più peso dell’arco DE

pari a 7). Poiché D è collegato anche al nodo F si prova a scegliere D come

nuovo predecessore di F, ma la distanza di F da A aumenterebbe da 7 a 9, perciò

si lascia B come predecessore di F. Occorre scegliere ora fra il nodo F

(distanza da A pari a 7) , il nodo H

(distanza da A pari a 10) ed il nodo E (distanza da A pari a 11). Viene scelto

come nuovo nodo di riferimento, il nodo F. F è collegato ai nodi E e G. il nodo

precedente di E cambia da D a F e la distanza scende da 11 a 9. Per G il nodo

precedente diventa F e la distanza da A diventa 13. E è il nuovo nodo di

riferimento. Se ponessimo E come predecessore di H la distanza di H da A

passerebbe da 10 a 12, per cui il suo nodo predecessore rimane C. il percorso

ottimo è allora A – C – H .

L’instradamento isolato.

Il metodo dell’instradamento centralizzato mostra i suoi limiti per reti in cui le condizioni del traffico variano con troppa frequenza. In tal caso il Routing Control Center perde troppo tempo a rifare i calcoli per aggiornare il proprio grafo. In tal caso si usa la tecnica dell’instradamento isolato. Essa consiste sostanzialmente nel fatto che quando un pacchetto giunge su un Interface Message Processor è quest’ultimo a decidere verso quale nodo instradare il pacchetto.

L’algoritmo più semplice

implementato in questo caso è quello della patata bollente. In sostanza l’IMP che

detiene il pacchetto lo invia sulla prima linea che trova libera o verso l’IMP

che presenta il numero minore di pacchetti in coda. Il difetto di questo metodo

è che il pacchetto possa saltare da un nodo all’alto senza avvicinarsi al nodo

di destinazione.

In alternativa si usa il metodo

dell’algoritmo a pioggia: ogni volta che un IMP riceve

un pacchetto lo invia a tutte le stazioni.

Instradamento distribuito

Come nel caso precedente è l’IMP cui è pervenuto il pacchetto a decidere dove instradarlo. A differenza dell’instradamento isolato, però, in questo caso l’IMP prende la sua decisione in base ad una serie di informazioni che scambia con gli IMP vicini periodicamente, informazioni che gli danno una visone aggiornata dello stato del traffico sulla rete

Instradamento gerarchico

La tecnica precedente prevede che

ogni IMP tenga aggiornate delle tabelle dei cammini che contengono stime dei

tempi necessari per raggiungere gli altri nodi della rete. Se la rete diventa

troppo ampia le tabelle diventano troppo complesse per poter essere gestite in

maniera efficace.

La soluzione consiste nel

suddividere la rete in regioni. Queste possono essere a loro volta suddivise in

cluster e zone. All’interno di ogni regione un IMP si deve preoccupare soltanto

di calcolare il percorso migliore per raggiungere un altro nodo della stessa

regione per cui le tabelle dei cammini che deve gestire sono meno complesse. Le

varie regioni comunicano fra di loro mediante IMP speciali che hanno il compito

di convogliare i pacchetti da una regione all’altra

Instradamento broadcast

In alcuni casi un nodo deve

inviare un messaggio a tutti i nodi della rete (tecnica di broadcasting). La

soluzione più semplice sarebbe quella di fare tante copie del pacchetto quanti

sono i nodi a cui va inviato. Se la rete è complessa con un numero elevato di

nodi, il ritardo necessario per preparare tutte le copie del pacchetto potrebbe

diventare proibitivo.

Un’alternativa può essere quella

dell’instradamento a pioggia. Il nodo di partenza invia il

pacchetto su tutte le linee libere verso gli IMP vicini i quali provvedono a

loro volta ad inviare il pacchetto a pioggia verso i nodi vicini e così via.

Questa tecnica ha l’inconveniente di moltiplicare in maniera poco efficiente i

pacchetti intasando inutilmente le linee

La terza soluzione è

l’instradamento multidestinazione. In questo caso l’IMP di

partenza invia un solo pacchetto che contiene, però, gli indirizzi di tutti i

nodi destinatari. Quando il pacchetto giunge ad altro IMP, esso esamina la

lista degli indirizzi e la suddivide fra i vari IMP che può raggiungere

direttamente. Ad ogni passaggio dunque, la lista degli indirizzi si assottiglia

sempre di più.

La congestione

Un elevato numero di pacchetti in

circolazione lungo la rete può congestionarla. Un IMP possiede delle aree di

memoria o buffer di ingresso in cui immagazzina i pacchetti che gli giungono e dei buffer di

uscita in cui immagazzina i pacchetti che stanno per essere spediti. Se i

pacchetti giungono al IMP più velocemente di quanto questo riesca ad

elaborarne, i suoi buffer di ingresso si esauriscono ed esso non può più

accettarne altri che vanno così persi. La stessa cosa può succedere con i

buffer di uscita.

La tecnica di preallocazione dei buffer.

Quando si chiede ad un IMP di

diventare un nodo intermedio di un circuito di comunicazione virtuale esso

assegna a questo circuito un buffer di ingresso ed un buffer di uscita. Una volta che l’IMP

esaurisce i buffer disponibili, se gli viene inviata una nuova richiesta di

essere inserito in un circuito virtuale esso risponde con un messaggio di

indisponibilità. Questa tecnica impedisce la congestione dell’IMP.

La tecnica a scarto di pacchetto

Con questa tecnica un IMP , se si trova in caso di necessità per evitare un sovraccarico di una linea scarta dei pacchetti in ingresso. Questa tecnica ha il seguente inconveniente. Se l’IMP vuole inviare un pacchetto verso un altro IMP ha un buffer di uscita occupato da tale pacchetto. Il secondo IMP ha ricevuto tale pacchetto e manda al primo IMP un pacchetto di riscontro dell’avvenuta ricezione. Il primo IMP potrebbe scartare proprio questo pacchetto di riscontro e in tal modo non si renderebbe conto che la trasmissione è avvenuta in maniera corretta e così non libera il buffer che resta inutilmente occupato. Occorre allora fare in modo che ogni IMP effettui la preallocazione di un certo numero di buffer per consentire almeno la ricezione dei pacchetti di riscontro. Va rilevato, inoltre, che, quando un pacchetto viene scartato, la stazione trasmittente deve ritrasmettere tale pacchetto. Vi sono allora più comunicazioni lungo la rete che non terminano e quindi si sovrappongono determinando un’eccessiva occupazione delle linee di trasmissione. Si cerca allora di migliorare la tecnica dello scarto dei pacchetti facendo in modo che vengano scartati più facilmente i pacchetti di trasmissioni appena incominciate. In tal modo si può portare a termine le trasmissioni che sono già iniziate da tempo e che quindi hanno maggior probabilità di concludersi in breve tempo liberando banda sulle linee.

La limitazione del numero di pacchetti circolanti

Questa tecnica tenta di evitare

la congestione limitando il numero di pacchetti che circolano sulla rete. Sulla

rete circolano dei particolari pacchetti detti permessi di trasmissione o token. Un IMP prima di poter trasmettere un

pacchetto, deve catturare un permesso sulla rete. Quando l’IMP ha terminato di

trasmettere il pacchetto, rinvia sulla rete il token.

Tecnica di controllo dell’utilizzo delle linee di uscita

Supponiamo di avere tre IMP

collegati in un circuito

Ogni IMP sorveglia il traffico

sulle sue linee di uscita. Quando l’utilizzazione di una sua linea di uscita supera

un valore prefissato e rischia di congestionarsi, esso la marca. Nel nostro

caso supponiamo che ciò avvenga proprio

per la linea che congiunga IMP B

e IMP C. se ora IMP A invia un pacchetto a IMP B affinché venga trasferito a

IMP C, IMP B invia un pacchetto di allarme a IMP A. IMP A viene costretto a

ridurre il proprio traffico verso IMP C.